| 2007年12月定例市議会 |

| 2007年12月定例市議会 |

| 一般質問通告書 | |

| ◯ | 環境行政について(市長) ・ 地球温暖化に対する本市の取り組みと今後の課題について ア) ISO14001の適用範囲施設における具体的取り組みについてと 現在までの達成状況と今後の見通しについて イ) 市川市における具体的施策と市民周知及び、今後の展開について |

| ◯ | 子育て支援について(市長) (1) 乳幼児医療費助成所得制限撤廃及び適用年齢拡大について (2) ファミリー・サポート・センターの対象年齢拡大と今後の取り組みについて |

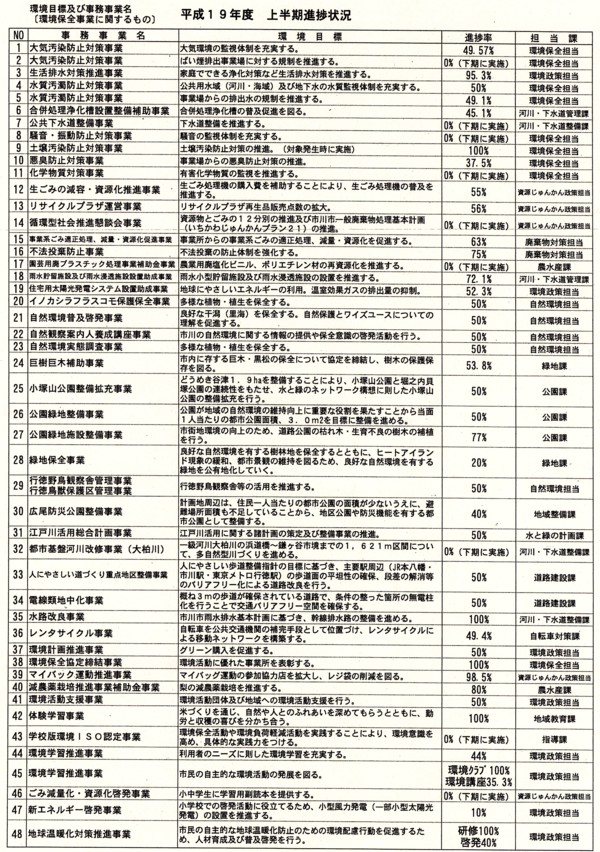

| 【質疑要旨】 | まずはじめに、環境行政の中から地球温暖化 についてお伺いいたします。 来年夏の日本が議長国となる北海道洞爺湖サミットでも主要議題となる、 地球温暖化の問題は私たち人類存続のために地球規模で真剣に 取り組んでいかなければならない問 題であり、かけがえのない地球を次世代へとつなげていくために、今何が出来るのか、何をしなければならないのか、私たち一人一人がしっか り考え、行動していく事こそがとて も重要なことであります。また、地球温暖化問題について分析している国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は今後20年から30年が地球の将来の分岐点であるという見通しを示しています。そのような中で地方自治体の真剣な取り組みが求められています。 そこで本市における地球温暖化対策についてお伺いいたします。本市は平成14年3月に環境マネジメントシステムの認証を取得し本庁をはじめとする19の施設において省エネ省資源の取り組み、環境保全の推進に努め、目標や目的を定め、その達成に向けて取り組んでいます。 そこで第1点目としてISO14001の適用範囲施設における具体的取り組みについてと現在までの達成状況についてお伺いいたし ます。 平成18年度における環境マネジネントシステムの運用結果の中の目標達成状況について、①ガソリン1%以上削減目標が1.0% 増加で未達成、②ごみの排出量の削減2%以上削減が2.6%増加で未達成、③水使用量 の削減16年度を維持に対し7.5%増加で未達成、④合併処理浄化槽設置整備補助事業助成数258基に対し実績173基で未達成、⑤リサイクルプラザ運営事業来場者数目標40000人に対し実績28416人で未達成、⑥巨樹巨木補助事業協定締結数20本に対し実績13本で未達成、⑦レンタサイクル事業利用率32%、34%で未達成、⑧環境学習推進事業親子環境教室について開催数目標4回に対し実績3回で未達成となっています。この8項目について未達成となった原因及び次年度に向けての対策をどう行ったか、さらに19年度の現在までの進捗状況と達成の見通しについてお答えください。 第2点目として市川市における具体的施策と市民周知、及び今後の展開についてお伺いいたします。 1つめは、「市川市地球温暖化対策実行計画」についてです。この計画は本市が平成13年から平成17年に策定した「エコアップ21」による市役所全体の総合的な環境配慮のための実行計画の更なる積極的な取り組みとして策定されたものでありますが、この計画の主な取り組み、及び取り組みの結果について、お答えください。またこの計画の見直しについてはどのように行っているのかお答えください。 2つめは市川市内全体における具体的施策についてお伺いいたします。本市では市民レベルの温暖化対策として、エコライフ推進員による環境啓発や、環境に優しい太陽光発電等の自然エネルギーの一般家庭への普及促進、さらに減少傾向にある緑を市川に増やし快適な住環境をめざすとともに温度上昇の緩和による省エネ効果をはかる屋上や壁面の緑化及び生垣の設置を推進しておりますが、今後市民の皆様にご協力いただくためにどのような普及及び啓発活動を行い、市民周知をしていくのかお答えください。 また、市川市内全体の地球温暖化対策として目的や目標値を定めしっかりと計画を達成していくという取り組みをすべきであると考えますが、本市のご所見をお伺いいたします。 |

|

| 【答弁要旨】 | 環境行政についてお答えします。 まず、ISO14001における18年度の取り組みで、目標が未達成の項目についてですが、平成18年度の取り組み結果で、エコオフィス活動でガソリン使用量、ゴミ排出量、水使用量が目標未達成となっている。この主原因として、パトロールの拡大、文書等の一括廃棄、各種講座の開催に伴い増加している。そこで、既存業務における環境配慮活動の徹底、廃棄する紙類のリサイクルの徹底を図った。 また環境に関するものは、◎合併処理浄化槽設置整備補助事業、◎リサイクルプラザ運営事業、◎巨樹・巨木補助事業、◎レンタサイクル事業、◎環境学習推進事業の5事業が目標未達成となっております。この原因としては、予想した工事件数を下回った、来場者が減少した、協定の手続きが日数を要した、十分に認知されていなかった、教室が中止になったため開催回数が目標を下回った。そこで、計画策定時における適正な目標値の設定、事業主旨のPRの徹底、事務処理の効率化等について見直しを図った。 次に、「地球温暖化対策実行計画」の内容と取り組み結果、見直しについての考え方ですが、「実行計画」は目標期間が5年間、二酸化炭素として6%削減目標として、項目ごとに削減目標値を設定し取り組みを規定している。 この他に取り組みの推進体制、計画の見直しを規定している。取組状況としましては、目標の平成11年度比マイナス6%を達成している。 次に、市民への地球温暖化の普及・啓発についてですが、エコライフ推進員により、自治会・婦人会・PTA等の集会等で普及・啓発を行っている。また、住宅用太陽光発電施設の設置や緑化事業に対して、補助を行っている。 この他、環境学習や広報誌、メールマガジン、市川エフエム等で市民への周知啓発を行っている。 続いて、今後、目標値を定めた計画の策定については、市といたしましては、市域全体の推進を図るために地域における推進計画を策定し、具体的な目標値を定め、温室効果ガスの排出量の削減を図っていく。 |

|

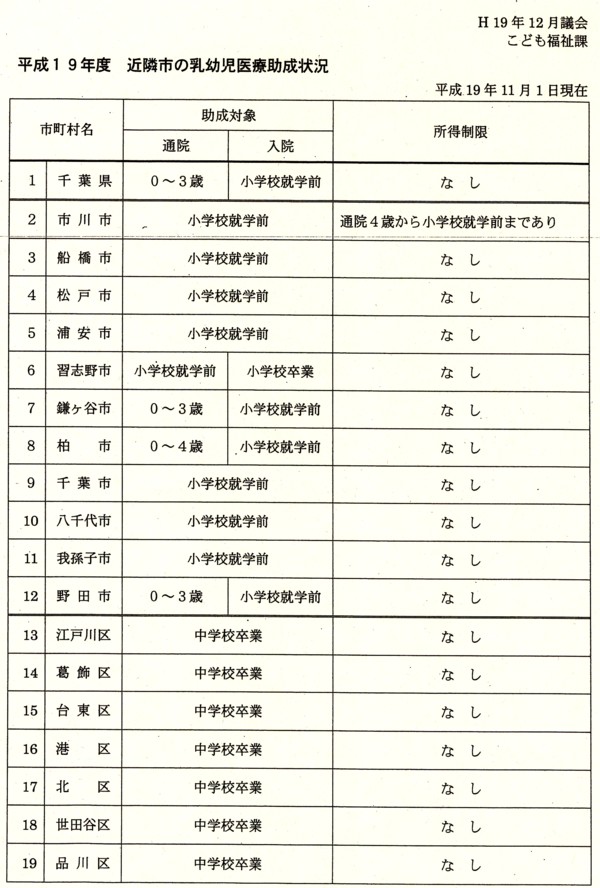

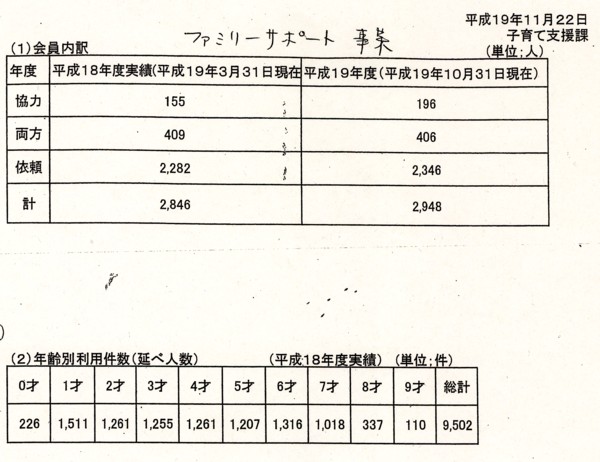

| 【質疑要旨】 | 次に、子育て支援政策についてであります 一つ目は乳幼児医療費助成範囲の拡大と所得制限撤廃についてです。この質問は私が初当選をさせていただき、初めて登壇をした6月の定例市議会でも質問をさせていただきました。乳幼児医療費助成は本年度より、小学校就学前まで適用になりました。 次の目標をどこに置くのか、私は小学校卒業までを目標に段階的に拡大をしてはどうかと考えます。 しかしながら所得制限があり、現在でも全員に支給されてはおりません。所得制限を撤廃し、子育てをしているご家庭すべてが対象となるようにすべきと考えます。所得制限については、設けているのは近隣市と比べても本市だけであると6月の定例市議会でこども部長は答弁をいたしております。 また9月の定例市議会では、子どもの医療費助成拡大を求める陳情が採択されました。2月の予算編成を前に、この12月議会で、本市はこのことをどうするのか明確にお答えください。 3つ目は市川市が行っているファミリーサポートセンター事業についてです。「いちかわファミリーサポートセンター」は市内を8地区にわけ、未来ある子どもの豊かで健やかな育ちのために人と人とが支えあう場として活動しています。 また、子育て中のご家庭のいざというとき、困ったときだけでなく、子どもを通じて依頼する方と協力する方の信頼関係ができ、よき相談者となっているところも多くあります。そこで伺います。対象年齢は現在概ね6ヶ月から9歳となっていますが、この設定の根拠と理由についてお答えください。 さらに、対象年齢は今後拡大していくべきと考えますが本市のご所見を伺います。次に今年度の現在までの会員数と延べ利用者数をお答えください。また依頼、両方会員の中で実際にまだ利用された事のないかたは何人で全体の何%になるかお答えください。 さらにその数を踏まえ、子育て支援策としての「いちかわファミリーサポートセンター」の現状と今後の取り組みについて具体的にお答えをいただきます。この問題も6月に一般質問をさせていただきましたが、ご答弁によりますと、今後の取り組みについて「あずかりっ子」を積極的に推進していくとありましたが、より具体的にお答えください。また、ファミリー・サポート・センター支部と地域ケアシステムのサロン活動、又親子つどいの広場や地域子育て支援センターなどの子育て関連事業との連携を図るともご答弁をいただいておりますが、どのように展開をしていくお考えなのか具体的にお答えをください。以上が第一回目の質問です。ご答弁をいただいた後、再質問をいたします。 |

|

| 【答弁要旨】 |

子育て支援についてお答えいたします。まず、 乳幼児医療費助成制度の所得制限撤廃についてですが、11月1日現在で需給対象者の7.4%、2132人が対象外となっている。県内で所得制限を設けているのは本市だけであり、全国的に見ても所得制限を設けている団体の割合は低いが、一方で政令市においては所得制限を設けている団体のほうが多い。本市においては扶助費の額が年々累増し財政構造に多大な影響を及ぼす中、真に必要な人に、必要なだけ給付するという基本的な考え方が根底にあるために、所得制限撤廃については慎重にすべきものと考えている。 次に対象年齢拡大については現在部内で様々な角度から検討を進めている。また社会福祉審議会の審議の報告を待って、庁内の会議に付して決定したい。 次にファミリーサポートセンターに関する質問についてお答えします。まず対象年齢の根拠と理由について、この事業は女性が職業を継続する上で、「仕事と育児両立支援特別援助事業」として平成6年11月に国より示された事業である。 本市においては平成11年10月より実施している。対象年齢については、保育園の保育実施年齢である概ね生後6ヶ月から保育クラブ在籍年齢の9歳未満とした。今後の拡大については、課題はあるがニーズを見極めて検討したい。 次に、現在までの会員数と延べ利用者数については、平成19年10月31日末現在で、協力会員196名、依頼会員2,346名、両方会員406名で合計2948名となっている。次に利用件数は、0歳から2歳までが2,998件、3歳から5歳までが3,723件、6歳から9歳までが2,781件である。 次に登録されている方のうち、実際に利用された事がない会員の人数と割合は平成18年実績で、2,109名で全体の74.8%となっています。 続いて、「あずかりっ子」の取り組みについては、体験の場として参加していただくことで、ファミリー・サポート・センター事業の良さを身近で理解し、安心感につながることから、日々の活動につながる有効な手段となっている。平成19年度においては、すでに合計16回開催したが、利用した会員には大変喜ばれている。今後も利用者の声を頂戴しながら多くの機会をご提供していきたいと考えている。 次に、地域ケアシステム等関連事業との連携についてですが、本部においては地域ケアシステム市川第2が同フロアにあるメリットを活かし、世代間交流によって顔見知りになりきっかけづくりにもなっているほか、会員登録にもつながっている。また、アンティマミーの研修と野互換性を持たせどちらの活動も出来るように連携を図っている。 |

|

| 【再質問】 | ご答弁をいただきましたので再質問をさせていただきます。 まず地球温暖化対策についてですが、環境マネジネントシステムについて、19年度の上半期において、悪臭防止対策事業、緑地保全事業、環境学習推進事業、新エネルギー啓発事業については、進捗状況が共に低くなっておりますが、それぞれの上半期の進捗率と達成見込みについてお答えをいただきます。 次に市川市地球温暖化対策実行計画についてでございますが、平成19年7月に改定をして おられますが、どこをどのように改定したのか具体的にお答えください。 また公共施設における太陽光発電については妙典中学校や大和田小、勤労福祉センター等に設置があるようですが、設置するにあたり屋根の形態や重さへの耐久性などの条件がなかなかそろわないという話も聞きますが、その点についてどのように今後は普及活動をしていくのか、また公共施設の緑化対策について取り組みはどのようなことを行っているのかお答えください。 次に市民レベルでの温暖化対策についてです。一般家庭への太陽光発電システム設置助成事業について予算枠はどのようになっているか、 又工期が年度をまたいでしまった時などどのように対応なさっているのかお答えをください。 次に今後策定される地域推進計画とは、どのようなものになるのか、お答えください。 次に子育て支援についてです。近隣市において本市と同様の小学校就学前まだ助成しているのは千葉市、浦安市、船橋市、 習志野市においては入院は小学校卒業までとご答弁にありましたが、4市とも所得制限はありません。また23区においては江戸川 区、葛飾区、台東区、港区、北区、世田谷区、品 川区については、中学校卒業まで所得制限なしで助成を行っていますが、その点についてご答弁ください。 それから乳幼児医療費助成の所得制限を撤廃 した場合、費用は今よりいくら増額になりますか。 さらに対象年齢を小学校一年生まで引き上げた場合の費用は、所得制限ありの場合と撤廃の場合でそれぞれいくら増額になりますか?また例えばそのうちの医療費の2割分を助成した場合はどのようになりますか?お答えください。それからご答弁にありました協議会の報告を受け、20年度の乳幼児医療費助成の方向性はいつ決定するのかお答えください。 次にファミリー・サポートについてですが、最近では子どもに対する事件や事故が大変増えてきている中でやはりあまり長い時間や暗くなってからのお留守番というのはたとえ9歳以上であろうと保護者の方には不安なことだと思います。 年齢設定のご答弁の中で保育園での保育実施年齢の6ヶ月と保育クラブの在籍年齢の9歳設定したとありましたが、保育クラブについても児童数や教室数に余裕があるところは年齢を拡大しています。ですから、お子さんが適用年齢を過ぎているとき、また、適用年齢に満たないときについても、預けたい方がいて引き受けてくださる方がいるのであれば、 適用年齢を広げるべきと考えますがその点についてご答弁をお願いします。 それから、利用された事のない会員の方については、市はどのようにお考えなのかお応えください。以上が2回目の質問です。ご答弁をお願いします。 |

|

| 【答弁要旨】 | 1番目のISO14001において19年度上半期の進捗状況についてですが、ガソリン使用量は年間の目標値に対して47%、可燃ごみ排出量については60%、水使用量については52%となっている。上半期における使用割合が下半期に比べ、大きくなっていますことから、目標は概ね達成する見込みであります。 また、環境保全事業の上半期の進捗状況は、合併浄化槽設置整備補助事業が45.1%、リサイクルプラザ運営事業は556%、巨樹・巨木補助事業は53.8%、レンタサイクル事業は49.4%、環境学習推進事業は44%となっている。下半期に事業のウェイトが大きいものもあり、計画通り実施される事により、目標は達成する見込みであります。 次に2番目の「市川市地球温暖化対策実行計画」の改正内容に関するご質問ですが、この主たる改正内容は、基準年度と目標値の見直しについてであり、基準年度の見直しについては、現状の組織体制に最も近い平成16年度を基準年度としましたが、「取り組みの推移を評価するためには基準年度を継続する必要がある。」との意見があり、平成16年度から「エコアップいちかわ21」での基準年度の平成11年度に改正したもの。目標値の見直しにつきまして、基準年度の変更及び、各所管における今後の省エネルギー・省資源の取り組み項目に関する事業計画を勘案し、各項目の目標値を変更した。 結果的には、下方修正されたものとなっておりますが、当目標に向けて、取り組みを推進していきたいとかんがえております。 3番目の公共施設における太陽光発電施設等の設置についてでありますが、導入の状況としましては、大和田小学校、妙典中学校、勤労福祉センターに太陽光発電施設を設置している。 また、近年は、小型の風力発電に太陽光発電を併用したハイブリッド型の発電システムを、市内の小学校など4施設に導入している。この他にも、施設の新設や改修に伴い、自然エネルギー施設を導入している。 公共施設への屋上緑化の普及については、「市川市立第7中学校」の屋上を緑化している。」また、小学校での屋上の芝生化を実施しているところであります。 4番目の「市川市地球温暖化対策地域推進計画」の内容についてですが、①策定の背景・意義の整理、②温室効果ガス排出量の現況推計、将来推計、③対策・施策の立案、及び地球温暖化対策地域協議会の設立、④計画目標の設定、⑤庁内推進体制の立案等が、国の策定したガイドラインで示されており、このガイドラインに沿って策定したい。 5番目の「住宅太陽光発電施設」への助成についてでありますが、住宅用太陽光発電施設に対して、補助制度を設け利用促進に努めているところであります。 平成12年度から18年度末現在で、助成実績は224件で平成19年度は12月3日現在で申請件数が40件となっており、この内施設の設置が完了しているものが32件となっている。地球温暖化対策の一つとして今後も継続していきたいと考えております。 続いて子育て支援について医療費助成の所得制限についてお答えします。制度の持続性を保つ事が出来るかの財源の見通しが必要である。 子育て支援の理念を持ち、真に必要な人に、必要なだけ給付するという根幹を保っていく。 次に額についてですが、小学校就学前までを仮に所得制限を撤廃した場合、約6千8百万円費用がかると試算している。次に、小学校一年生まで年齢を拡大し場合、所得制限を設けると8千7百万円、所得制限を撤廃した場合は1億2百万円費用がかかると試算しており、その差額は1千5百万円程度となる。 次に小学校一年生の医療費助成で全額ではなく、患者負担の2割を助成した場合について所得制限ありの場合は、約1千7百万円、所得制限撤廃の場合は約2千万円費用がかかり、その差額は300万円程度となっている。 医療費助成についての方向性は一月中旬くらいには市としての方向性を決めたい。 次に、ファミリーサポートの年齢制限引き上げについてですが、課題はあるが、検討していきたい。さらに、利用したことのない方の分析について、最初の一歩を踏み出すための敷居をいかに低くしてあげられるかが肝要と考える。 |

|

|

ご答弁をいただきました。 まず、学校以外の公共施設の緑化についてですが、市民周知という面においても、やはりまず行政がお手本と言いますか、積極的に取り組む姿勢を目で見える形で市民の皆様に示していくべきだと考えます。先程もいいましたけど、浦安市の複合施設では壁面緑化を行っています。本市も市民レベルで緑化推進を行っていくのであれば、公共施設においても壁面やベランダの緑化、生け垣など緑化を積極的に行うべきであり、その事により、市民周知や啓発にもつながっていくのだということを申し上げておきます。 つぎに市川市地球温暖化対策実行計画についてですがやはり、問題点やなぜそうなったのかといった原因、それに対する対策をたてるためにもきちんとした整合性を保つべきであり、途中で目標値を変えるべきではないと思います。 それから一般家庭への太陽光発電システムの助成金についてですが、市民の皆様が太陽光発電システムを取り付けるときと言うのは家を新築する場合や建て直しをするときと考えます。であるならば、工期や年度の予算枠等を気にすることなく完成時には補助が出るような柔軟な対応を強く希望します。 また地域推進計画については目標値をしっかりと定め、市川市全体で共に協力し、目標達成に向けて、取り組む計画をしっかりとおこなっていただきたいと思います 次に子育て支援についてです。 乳幼児医療費助成については近隣市で所得制限があるのは本市だけです。 20 年度は所得制限撤廃をし、そして年齢も拡大をすべきであります。 最後にファミリーサポートについては、適用年齢の拡大は是非行っていくべきであります。 |

|