| |

◆質問

|

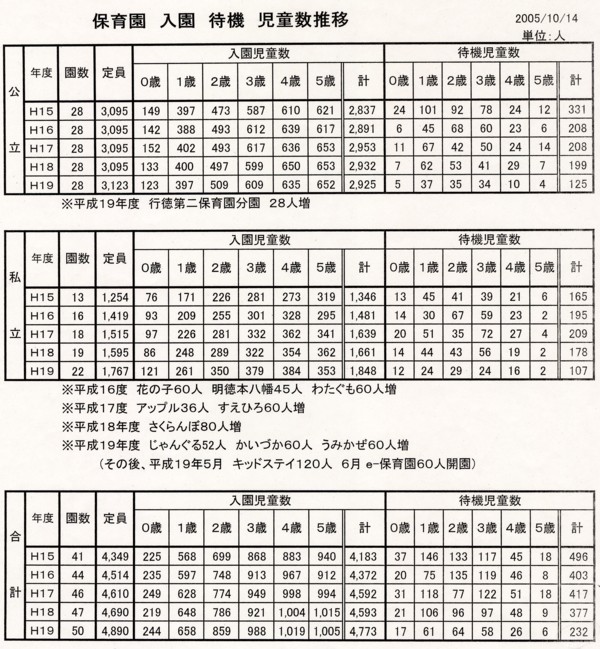

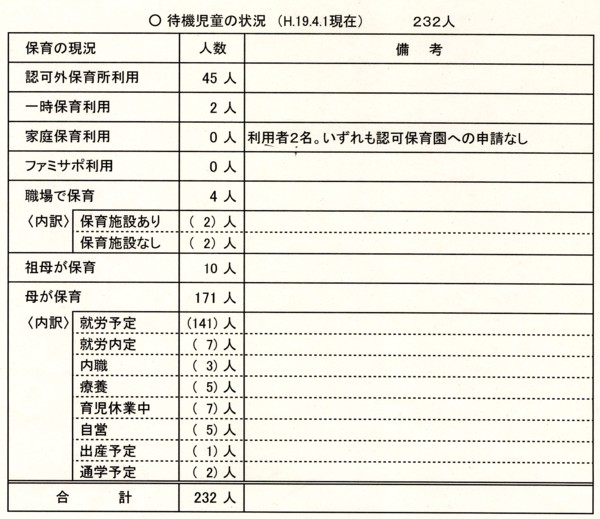

まずはじめに、子育て支援政策についてであります。現在の市川市における保育園の待機児童の現状と今後の具体策についてお伺いいたします。現在の待機児童数は232名となっております。過去5年からさかのぼってみてみると平成15年は496名、平成16年は403名、平成17年は417名、平成18年は377名と年々減少傾向にあることは今までの施策の成果であると思います。しかしながらまだ232名の待機児童がいる事も事実でございますので、今の現状に対しての具体策、ならびに待機児童をお持ちのご家庭がどのように就労、または就職活動等をなさっているのかお伺いいたします。

|

| ◆答 |

子育て支援について |

| |

(1)保育園の待機児童の現状と今後の具体策について

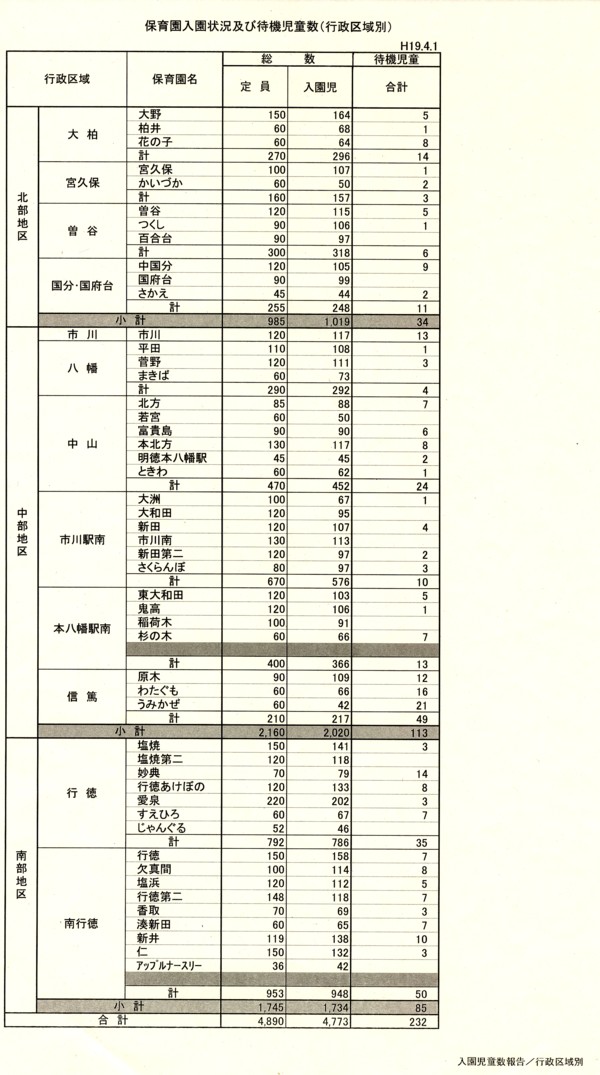

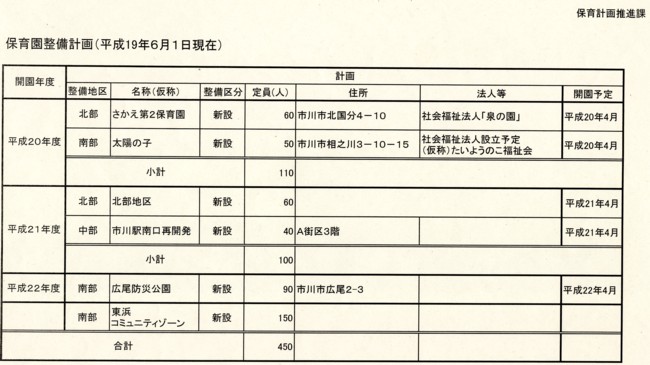

●本市の保育園待機児童数は、平成19年4月1日現在全市で232人おり対

応のために、北部、中部、南部に保育園を整備してまいります。

できるだけ待機児童の解消に努めていきたいと考えております。

|

| |

| ◆質問 |

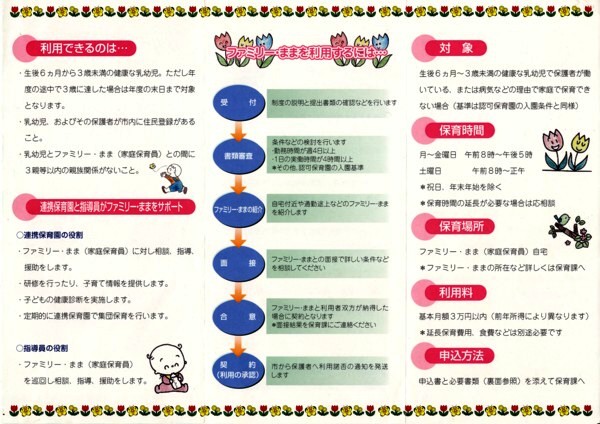

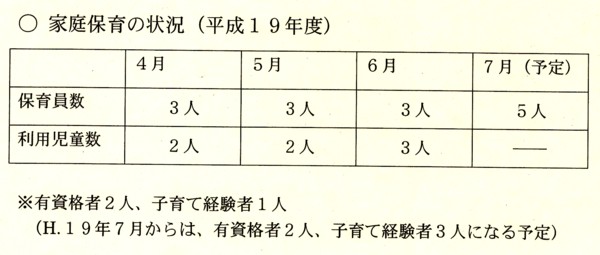

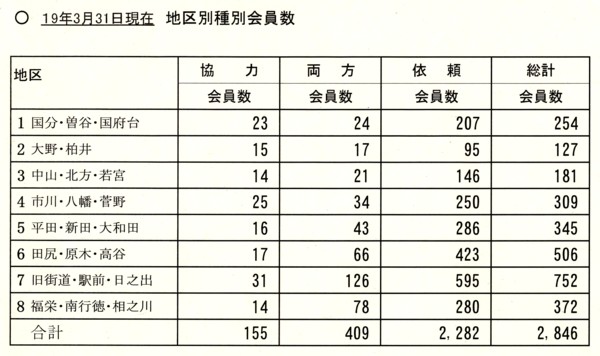

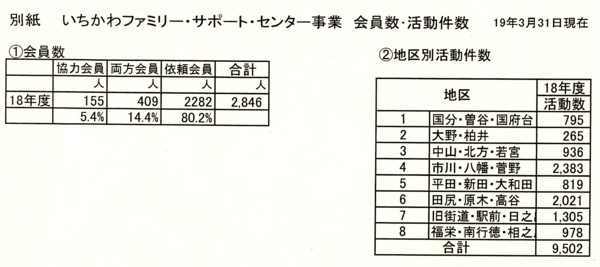

二つ目は市が行っている子育て支援政策の「家庭保育制度・ファミリーサポート・センターなど」の拡充についてであります。家庭保育制度に対しては2月の市川市議会定例会においてこの制度が何とか根付くように努力をしているので今後もがんばって参りたいという答弁がされていましたが、現在の利用状況と今後の見通しについてお伺いいたします。またファミリーサポートセンターに関しても2月の施政方針の中で「子育ての世代ばかりでなく、中高年会員の拡大にも努めてまいります。」とございました。そこで現在の利用状況と協力会員、依頼会員、両方会員それぞれの数と対象児童年齢、それを踏まえた今後の具体策についてお伺いいたします。

|

|

|

| ◆答 |

(2)市川市における子育て支援施策、家庭保育、ファミリーサポート・センター等の拡充について

●家庭保育制度の利用状況と今後の見通しについて

市としては、今後も家庭保育制度を拡充していきたいと考えており、今後はさらに利用しやすい環境づくりやホームページ・広報紙等によるPR活動の充実を図り、制度の周知を図って行きたいと考えています。

●ファミリーサポート・センター利用状況

(1)会員数(下記資料1参照)

(2)地区別活動件数(下記資料1参照)

(3)対象児童年齢は、概ね6ヶ月から9歳未満の乳幼児及び児童

(4)今後の具体策について

会員の利用増を図るために協力会員については、中高年者の参加を促すことや自治会への働きかけをしていくこと。また、さらに依頼会員に対し、会員同士の交流事業を通じて、両方会員として実際に活動してもらえるよう働きかけていく。地域ケアシステム等の連携を図ることなど検討していく。

|

| ◆質問 |

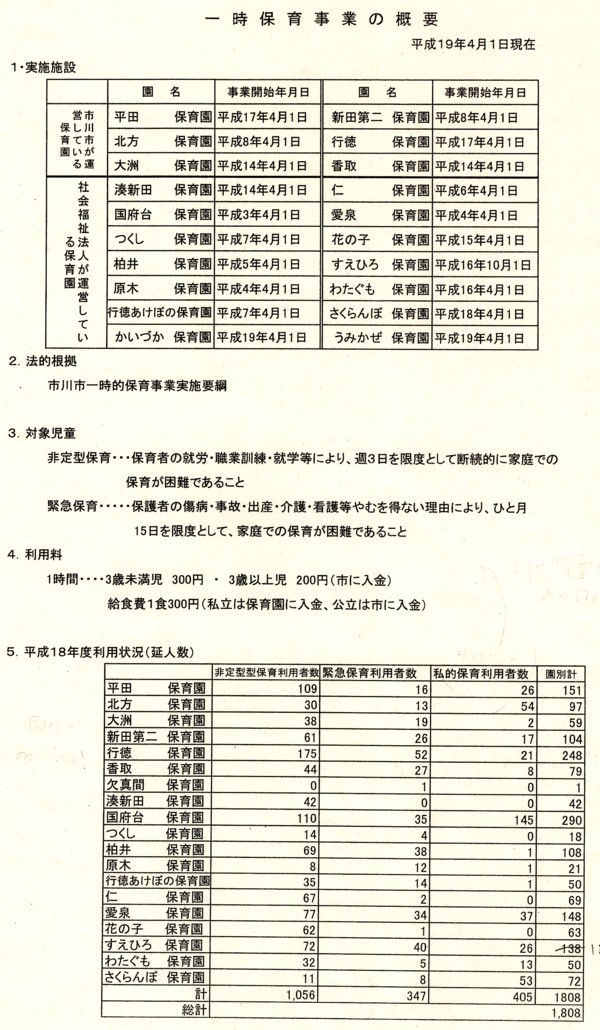

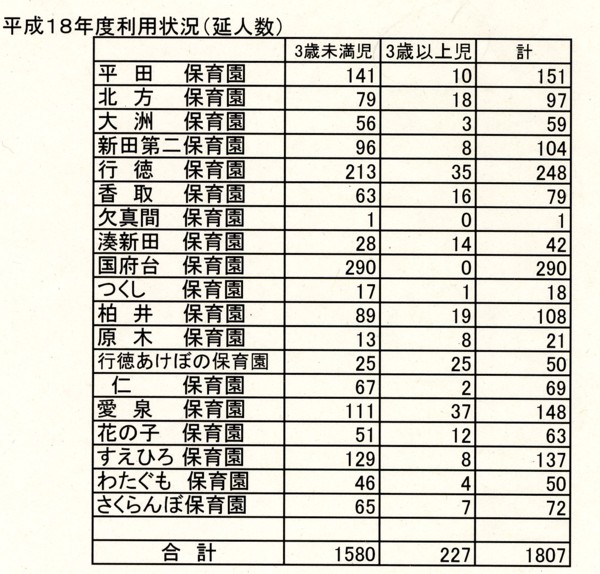

三つ目は一時保育制度についてお伺いいたします。現在20の園で実施されており、利用者の総数は1807名となっております。そこでお伺いいたします。この一時保育の対象児童とそ れぞれの利用者数、その数を踏まえた市の見解をお伺いいたします。

|

| ◆答 |

(3)一時保育制度の拡大について

●一時保育制度の対象児童と対象児童別利用者数とその見解について

利用目的の拡大につきましては、検討していきたいと考えております。

|

| ◆質問 |

四つ目は、公・私立幼稚園における時間外延長保育、障害児保育の拡充策の市の考え方についてお伺いいたします。現在時間外延長保育については一部の私立幼稚園で実施されておりますが、補助額を増額した効果と、公立幼稚園での導入はどうなのか、さらに障害児保育の拡充について見解をうかがいます。

|

| ◆答 |

(4)「子育て家庭への支援」としての公・私立幼稚園における時間外延長保育、障害保育の拡充策の市の考え方

●私立幼稚園での預かり保育、及び障害児保育はともに拡充していきたいと考えている。

|

| ◆再質問 |

時間外延長保育についてですが、私立幼稚園は予算を拡大しました。ということはこの政策に一定の理解を示された、そしてなんとか拡大し、根付かせたいという市川市の意思の表れと理解をいたしております。公立幼地園でも導入をすべきだと考えますが、その点について明確なご答弁を求めます。

|

| ◆答 |

制度化するとなると公費での運営となるためにコスト面での問題がある。

又一度制度化してしまうと柔軟な対応がしずらいという事からいましばらくは検討課題としていきたい。

|

まとめ まとめ

時間外保育の延長ですが、これは子育て中のご家庭の立場に立ってみてみたらわ かると思います。公立幼稚園に通われている方、または私立の時間外保育を行っていない幼稚園に通われているご家庭が14:00以降預けなければならない状況になったときにどうしているか。ファミリーサポートに預ける、または一時保育に預けるという事をしているんです。ファミサポはファミサポ、一時保育は、一時保育それぞれで拡大していくだけでなく、どこの方たちがどんな支援を望んでいるのか、どこに何が足りないのか、子育て支援策として一体となって考えていただきたい。私立は予算を拡大しました。公立でも出来るところから始めるべきです。

|

| ◆質問 |

五つ目は、公立・私立幼稚園の保育年齢格差解消策についてお伺いいたします。市川市の公立幼稚園は2年保育、私立幼稚園は3年保育です。昨今では教育の低年齢化が進み、また早いうちから集団生活に慣れさせる、また核家族化によるご家庭の負担を少しでも軽減をはかるということから3年保育が主流となってきています。何より、幼児保育の段階から格差があってはならず、教育は機会均等でなければなりません。公立幼稚園の3年保育への移行の具体的見通しについてお伺いします。

|

| ◆答 |

(5)公・私立幼稚園の保育年齢格差解消策

●幼稚園では3年保育が主流であることは認識している。公立でできる園から3年保育を行った場合には、公立間での不均衡が懸念されるので、3年保育が主流であることは認識するも、検討課題としていきたい。

|

| ◆再質問 |

3年保育が主流だということは認識しているが検討すると答弁がありましたが、やる方向で検討するのですか?お答えください。

|

| ◆答 |

現行では3年保育はむずかしい

|

まとめ まとめ

公立で出来る園からはじめる場合、公立間の不平等が懸念されると答弁がございましたが、第一歩を踏み出さなければ始まらないと思います。できるところからでも始めるべきです。

|

| ◆質問 |

六つ目は乳幼児医療費助成範囲の拡大と保育園、幼稚園の保育料無料化範囲の拡大についてです。乳幼児医療費助成は本年度より、小学校就学前まで適用になりました。次の目標をどこに置くのか、私は小学校卒業までを目標に段階的に拡大をしてはどうかと考えます。

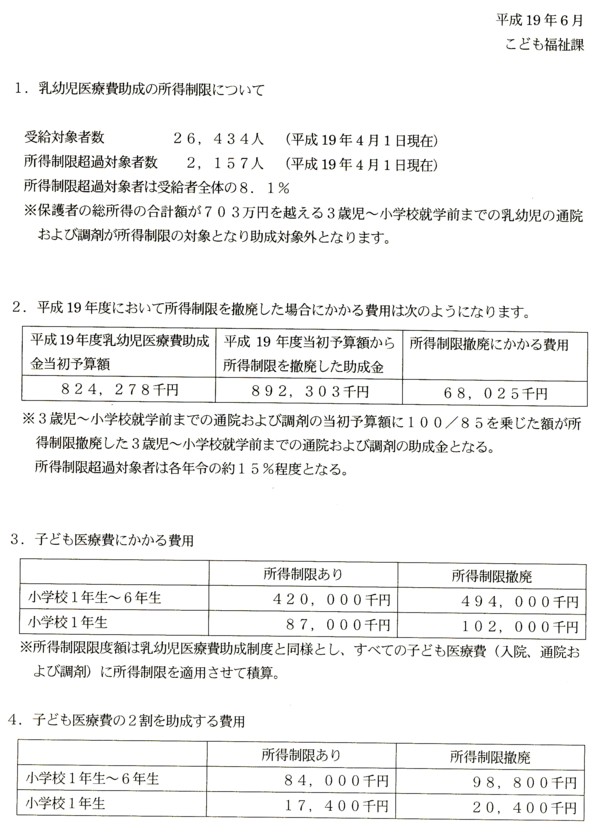

しかしながら所得制限があり、現在でも全員に支給されてはおりません。そこで伺います。乳幼児医療費助成の所得制限の金額と現在の所得制限超過対象者の数とパーセンテージをお伺いいたします。

|

| ◆答 |

(6)乳幼児医療費助成所得制限撤廃及び年齢拡大と保育園・幼稚園の保育料無料化範囲の拡大について

●年齢拡大については、様々な観点から検証し、具体的な方向性を模索していきたい。所得制限に該当する乳幼児の数は、平成19年4月1日現在、2,157万人である。

乳幼児数が26,434人であることから、全体に占める割合は、約8.1%となる。

所得制限の考え方につきましては、保護者の所得に応じた負担をお願いしていく。

|

| ◆再質問 |

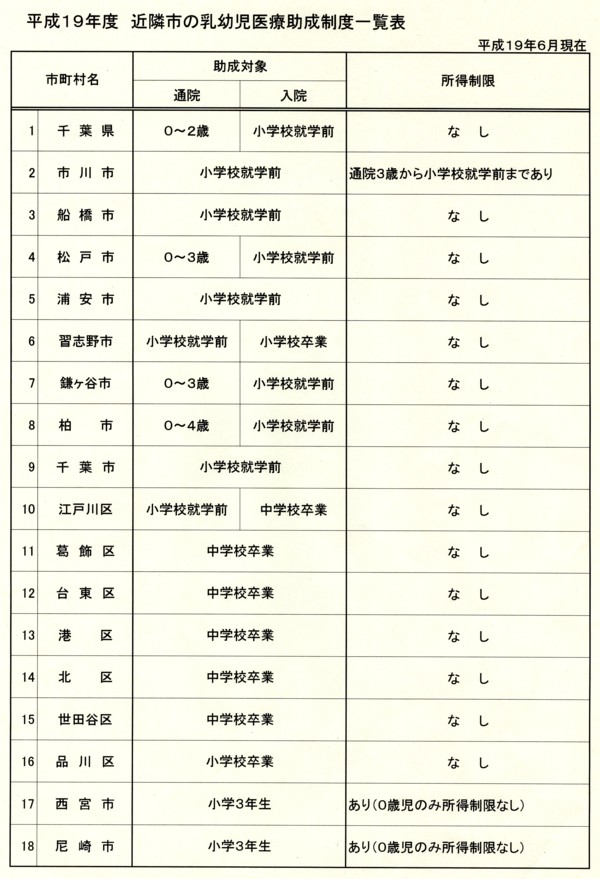

乳幼児医療費助成範囲についてですが、近隣市で所得制限を設けているところがありますか?お答えください。

|

| ◆答 |

近隣市で所得制限を行っている市はない。

|

まとめ まとめ |

乳幼児医療費助成範囲拡大については所得制限があるのは市川市だけですね。

年齢の拡大については段階的に行っていくべきだと思います。しかしながら今の時点、つまり小学校就学前迄の対象の時に、8.1%の方がもらえていない。人数にすると2157名ですね。答弁で保護者の所得に応じた負担をお願いしていくとありましたが、所得が高いということはそれだけ税金をたくさんお支払いいただいているご家庭であります。市の税財源に貢献しているのに、乳幼児医療費は対象外、おそらく児童手当も支給されていないご家庭もあります。子育て支援なのですからすべての子育ての中のご家庭に支援の手が行き届くように努力をしていかなければなりません。今後年齢は段階を追ってでも引き上げていくべきと申し上げましたが、その前に今の就学前迄の時点は所得制限を撤廃すべきと考えます。

|

| ◆質問 |

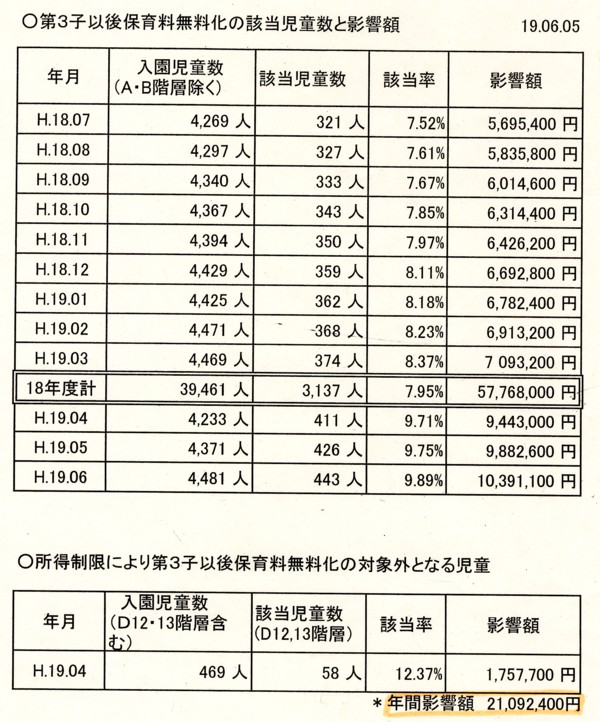

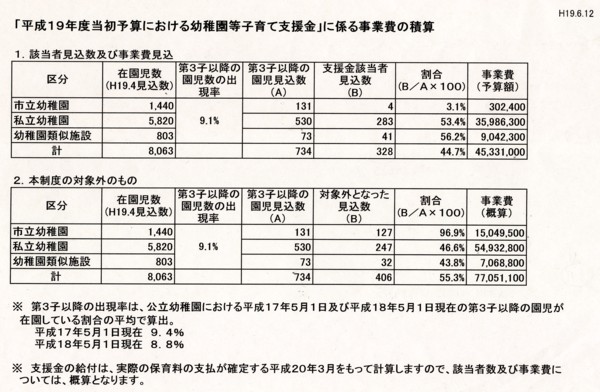

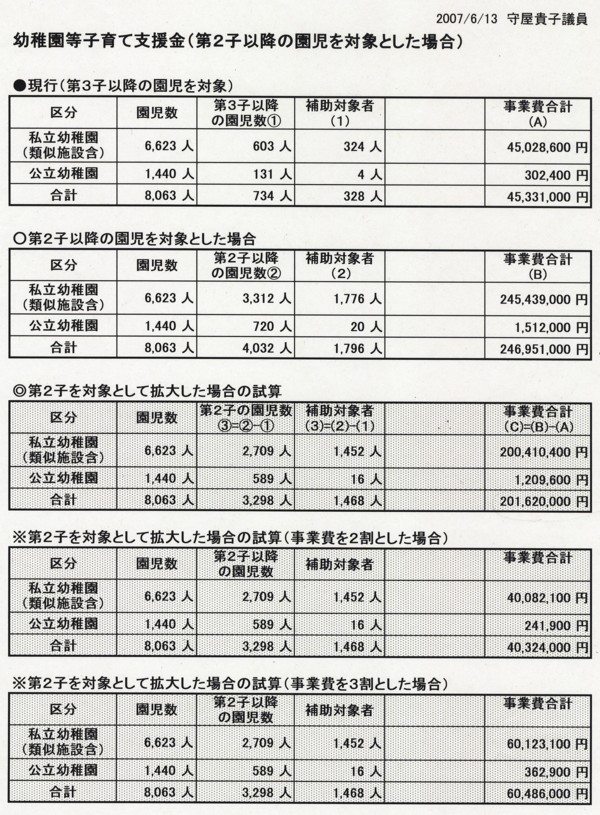

それから保育園、幼稚園の無料化範囲の拡大について伺います。18年度より保育園に通うご家庭の第3子以降の保育料無料化に続き、19年度には幼稚園児にも適用する事になりました。そこでつぎの目標をどこに置くのか、方向性をお伺いいたします。また、所得制限の金額とその設定根拠と妥当性について保育園、幼稚園とも、お伺いいたします。

|

| ◆答 |

●保育園の無料化範囲の拡大について、・第3子無料化に続き、次の目標と方向性について、所得制限の金額と設定根拠の妥当性について保育園保育料の第3子以降無料化の所得制限額は、所得税額573,800円(保育料階層・D-12階層)以上の世帯を対象外としています。この金額は、世帯収入額で概

ね1,000万円以上となります。

また、平成18年度から児童手当の所得制限が緩和され、支給率が85%から90%に拡大されたことから、保育料第3子の無料化についても児童手当に準じて対象者の約90%が対象となるよう設定したものです。

●幼稚園は、財政負担の面で、ただちに所得制限を撤廃することは難しいと考える。

第2子への拡大も同様な考えである。また、所得に応じて決められる保育園の保育料の設定とは異なり、幼稚園の保育料は所得の多算にかかわらず同額であるために所得制限を設けたものである。

|

| ◆再質問 |

保育園、幼稚園の第3子以降の無料化についてですが保育園は児童手当てに準じて90%の方が対象となるように設定したということですが、具体的に対象になった方と対象外の方はそれぞれ何名になりますか?また同様に幼稚園のほうは何パーセントの方が対象となるように設定して、何人の方が対象で、何人の方が対象外なのですか?お答えください。

|

| ◆答 |

幼稚園では131名の内、対象者は4名で127名の方が対象外となっております。幼稚園は所得制限でラインを引いたので何人の方が対象となるようにと設定したものではない。 |

| ◆質問 |

七つ目は、「保育クラブ」の定員増と障害児受け入れについてお伺いします。現在の待機児童数は6月1日現在で17名となっておりますが、どのクラブに何名ずつ待機児童がいるのか。

また障害児の受け入れの現状と拡大の具体策をお答えください。さらに、今保育クラブの受け入れの学年は小学校3年生まで、そして教室数や児童数に余裕があるところは小学校4年生まで、そして教室数や児童数に余裕があるところは小学校4年生の夏休みまでとなっておりますがその設定根拠と妥当性についてお伺いいたします。

|

| ◆答 |

(7)「保育クラブ」の定員増と対象年齢拡大、障害者受け入れ拡大について

●待機児童の現状と今後の待機児童解消の計画について

放課後保育クラブの待機児童の現状についてでありますが、6月1日現在、5箇所の放課後保育クラブで17名の待機児童が発生しております。今後、学校別の児童数の推計に基づき施設整備計画の見直しを行い、施設整備を順次進める予定にしています。

●障害児の受け入れの現状と拡大について

障害児の受け入れにつきましては、放課後保育クラブでの集団生活が困難でない程度の障害であれば受け入れを行っております。本年4月からは、障害児の入所要件を緩和し、定員に余裕があるときは6年生まで受け入れを拡大しました。6月1日現在、21箇所の放課後保育クラブで41名の障害児を受け入れております。

●受け入れの学年が3年生、定員に余裕があるときは4年生の夏休みまでとなっているが、これでよいと考えているのか。また引き上げる考えはあるのか。

受け入れの学年につきましては、児童の安全・安心の確保の観点から4年生以上についても受け入れをすすめなければならないと考えますが、現状では待機児童が発生しており、余裕教室の確保も難しい状況にあります。今後、施設整備を進め、待機児童の解消を図りながら、定員の確保が出来るような状況になりましたら学年拡大を進めていきたいと考えております。

|

| ◆質問 |

学年の拡大についてですが、定員の確保が出来る状態になりましたら学年の拡大を進めていきたいとの答弁がござしましたが、どの地点でやるということになるのでしょうか?待機児童が0になったらでしょうか?お答えください。それから余裕教室の確保が難しいとも答弁にありましたが、4年の夏休みまでに受け入れている学校については、少なくとも4年生終了までは教室の確保はできています。できるところからやるべきだと思いますが、その点につい てご答弁をいただきます。

|

| ◆答 |

年度途中から申し込みの方もいるのでこのような形式をとってしまうが、今後はもう少し検討していきたい。

|

| ◆質問 |

八つ目は、都市の再整備、「京成本線立体化及び沿線地区整備計画」についてお伺いいたします。2月の市政方針で「京成本線立体化につきましては、市としての整備の方向を取りまとめ、お示しするとともに、これらをもとに鉄道事業者、千葉県等の関係者と協議を進めてまいります。」とありましたが、当初18年度中に出すといっていた方向性がいまだ示されておりません。そこで伺います。市としては京成本線はどのようにしていくのか、地下にするのかあるいは高架にするのか、現在の検討状況をお答えください。

|

| ◆答 |

検討してまいりました案を市民にお示しすることにつきましては、現在絞り込んだ5つの案をもとに、広報などにより市民の皆様にお示しし、パブリックコメントなどにより、ご意見を伺いたいと考えている。

市民の皆様には、できるだけ解り易い内容に整理してお示ししたいと考えているので、これらの作業に若干時間が必要であるが、準備が出来次第、実施したいと思っている。時間的には秋頃になるのではないかと思います。

|